史例述评·第二

出自————《海军战略》

出自————《西方军事著作》

在考虑任何一处实际的或可能的战区,或是一处想定的战场时,首要的问题乃是确定哪一处位置或哪一系列位置能以其固有的天然有利条件控制该战区或该战场的大部。一个研究者要想得出正确的结论并在以后传授他人,就应该清楚地了解,对于战区或战场具有这种控制的种种缘由。

因此,奥地利的查理大公在研究自莱茵河向东直至波希米亚、自瑞士和蒂罗尔河向北直至美因河及其稍远地区的日耳曼广大战区时(见图5)指出,从乌尔姆至雷根斯堡这段多瑙河,不论由于武器发展或战术如何变化,二千年以来,一直都是控制该国的军事要地。牢牢控制住这段地域的一方在争夺控制整个地区的斗争中总是成为胜利者。查理大公列举数起历史实例来证明这一论述。这段多瑙河对于整个战区具有这样的决定性影响,其理由如下:这条河流就其特点而言,每处都是对军队自由运动的一大障碍——渡越困难;由于两岸陡峭,构成峡谷,特别是乌尔姆至雷根斯堡一段更为难渡。这段河流又居于全河的中央,它不仅居于战区的北部和南部边界之间,而且又居于敌对两军基地的东部和西部战线正面之间。乌尔姆距莱茵河同雷根斯堡距波希米亚相差无几。所以两军对垒,谁控制住能够保证自由横渡位于该战区中央的这一障碍的手段,谁就对对方拥有决定性优势,不论对方位于该河的哪一岸,都无法渡河到达另一岸;如其兵力位于两岸,也就难于会合。除自然条件所赋予的这一有利优势外,在这段多瑙河上还筑有大量桥梁,其中有些桥梁结构坚固并加重设防。各点之间,均有沿河道路直接相连,同时又有道路贯通南北各点。换句话说,这个国家的交通联络,军队及其辎重队所必经的路线,都是通过这些桥梁交汇贯通。三百年来,从弗兰西斯一世和查理五世、黎塞留和路易十四至查理大公和拿破仑时代,分布于这些地区的日耳曼诸邦都是法国和奥地利两国为了这种或那种权益而力图控制的对象,而这些政治角逐往往演变成为战争。因此,这一战区曾是众多经验的现场。

我们不会忘记,查理大公乃是拿破仑时代杰出的奥地利将领,他的才华在他那个时代可谓登峰造极堪与大皇帝拿破仑相提并论,但他在人们的记忆中却未能同拿破仑并驾齐驱。不过,1809年,经过一场苦战败北后,他还是屈服于拿破仑的卓越天才而光荣隐退了。1796年,他曾驰骋于这一战场,立下赫赫战功,当时由于他英明果断地进行调动,击败了分别由儒尔当和莫罗指挥的两支法军,儒尔当和莫罗都是杰出的将领,两支法军的兵力总和远远超过奥军,他们按预定作战计划行动:一支向多瑙河以北进军,另一支向多瑙河以南进军,而查理大公本人却引兵后退,并扼守住决定性的要隘。于是敌人便被分割开来,而查理大公却由于控制着多瑙河,利用多瑙河赋予他的一切方便,急速引兵进击北路敌军(儒尔当),并沿着和越过美因河将敌军迅速再逐回莱茵河。此时,南路法军(莫罗)发现查理已位于其翼侧和后方而且对他这支孤军占有优势,也只好便被迫撤退,莫罗不敢像进军时那样取道黑林山以北,而是穿过黑林山,而且不敢取道斯特拉斯堡而是分别在于南格和布赖萨赫两地渡过莱茵河,他进军时是从斯特拉斯堡出发的,但撤退时却未能返回原地。

1809年,查理大公再次在这一地区指挥作战(此次是同拿破仑本人直接交锋),在此之前,多瑙河流域曾经两次成为法军所进行的重大战役的战场:一次是由莫罗指挥的有名的霍恩林登之战;另一次是在此稍后不久的1805年由拿破仑指挥的战果更为辉煌的奥斯特利茨之战。两次战役,奥地利军队都遭到覆灭性的惨败。由于这一战场本身具有的重要性及其对奥地利命运的影响,所以引起查理大公对该战场格外重视。查理大公的军事才能,这一战场对他所具有的特殊重要性,他通过亲身指挥和履行职责所获得的真知卓识,他对自己的以及别人的(不管是他的敌人的还是他的部属的)失策所进行的非凡公正的评述,所有这一切都是以这历史上著名的战场为根据,通过例证说明他所阐述的战略是有研究价值的。他战略研究的价值被这位著名军事著作家和评论家若米尼很有鉴别力地认识到之后,声价倍增,若米尼编译了他的著作并加了注释,有些注释表明他对查理大公的见解是完全赞同的。

以前我在这课堂上曾以详细例证来描绘1796年战役中军事上的运动;通过图解指明战役紧要时刻几支军队先后所处的位置和数量。现在看来,不须进行如此详细的阐述,就能达到这一目的。只要在图上用线条标出每支法军的前进距离,并标明当北路法军被逐撤退时双方各个部队的相对应的分布位置,就可不言自明。在北路法军撤退之后,如图所示,南路法军仍在继续向前推进,直到莫罗获悉他的伙伴已撤退以及意识到从那时起他自己所取得的进展正在将他自己引入陷阱,这才停止。显而易见,儒尔当不退到莱茵河便停止后撤;而其军队由于战败和后撤而士气沮丧,一时之间也无法牵制查理大公向南运动,对莫罗实施截击。于是莫罗也急忙开始后撤;然而在他回到莱茵河之前,奥地利军在莱茵河上游所施加的压力已很可怕,致使法军不得不回师向南,只能在布赖萨赫渡河以免遭到截击,而无法重返原来的出发地斯特拉斯堡。

现在我向大家提出一些历史实例来说明下列四点的重要作用和价值:一、集中;二、诸如多瑙河流域的中央线或中央位置,此为实现集中的方法;三、这样的位置所提供的军队运动的内线;四,交通线对军事占领及其成败的影响,前面所提莫罗被迫撤退便是一例。我将从较之1796年之战还要早百余年的战争中引出实例,以达到进一步详尽阐述的目的;这一实例较之查理大公所取得的脍炙人口的成就具有更为突出的优点,通过这一实例不仅可将陆军运动和海军运动加以对照比较使它们互为佐证,而且还可揭示出它们的实际协同作战。就其明显特色而言,其态势既具有陆军特色又具有海军特色。完全可以称为取决于陆、海军双方条件而构成的联合态势;因此,这些战役可称为联合作战活动,尽管这种联合表面看来并不如此明确,以致不加仔细分析便无法看出。随之,并将简略述叙1652至1654年发生于英荷两国之间的纯海战作为结束,这次海战本身足以详细阐明诸如集中、中央位置和内线等这些课题。

这些实例的顺序如下:第一是前已提过的1796年的日耳曼境内的纯陆战;第二是1635至1648年法国及其盟国对抗奥地利与西班牙同盟之战所造成的陆、海军混合或联合态势,在这一态势中,中央位置表现为从西班牙经地中海至热那亚再经米兰至莱茵河流域这条重要交通线(见图8);第三是1652至1654年英荷之间的纯海上冲突,这次冲突发生于法国与奥地利战争之后不久,在某种程度上可以说是法奥战争的产物(见图6和图7)。

多蒙科贝特所著的(英国在地中海)一书为上述后两个实例提供了许多资料还提了几点建议;扩而大之,还必须感谢其他作家为此提供了可供参考的资料。科贝特的著作为海军史并通过海军史为通史增添了极有价值的一章。科贝特在这部著作中,通篇连续不断地介绍导致英国进入地中海的一些偶发事件,并由于把其海军以地中海为稳固的基地而使英国成为地中海的强国;同时进而又说明了英国优势海军力量于地中海的存在,必然有助于陆军在陆上发挥作用,从而影响事件的总体进程。

《英国在地中海》一书所涉及的年代大约自1600至1713年;大略相当于自英国伊丽莎白女王之死至安妮女王之死,或至乌得勒支和约为止。总的说来,我们将提到发生在这一时期的数起事变;但我们论述的主要部分则是1630至1660年这三十年。直至这一时期的1640年为止,英国由于国王同议会发生内战已被削弱而无力顾及国外活动;法国的力量由于黎塞留的努力而增强;法国同奥地利皇室之间的斗争已经开始,这一斗争一直延续了近一个世纪,当时奥地利不仅统治着我们至今仍在沿用这一名称的日耳曼地区,而且还统治着西班牙。

波旁皇室同奥地利皇室之间的斗争是上起自1618年终于1648年的著名的三十年战争历史的一部分,波及俄罗斯以西的整个欧洲大陆。这次战争就其起源和特征而言,主要属于宗教性质,然而,归根结底仍不外是上述两姓皇朝政治斗争的一种特殊形式。双方都虔信罗马旧教,他们的对抗起因于奥属日耳曼在日耳曼皇帝(属奥地利皇室家族)的指使下不断加强大部日耳曼诸邦的联合;这种力量的大集中依靠受奥地利皇室控制的西班牙的金钱和依然强盛的军事力量以及军事位置予以维持。前一世纪,在著名的查理五世皇帝一手操纵之下,也曾出现过这样的联合。于是,防止这种局势的重演便成为法国的国策,这一国策由亨利四世制定并为黎塞留所接受。为此目的,法国便同北欧的新教诸强国荷兰、瑞典以及为数众多的地理上仍属北欧的独立但又较小的日耳曼新教诸邦结成同盟。这些同盟国家在历史上具有特殊的利害关系,因为它们标志着从曾经主宰过前一个世纪——宗教改革世纪——的宗教目的向一直延续到其后二百年的纯政治联合的转变。这一点之所以值得注意,还因为奥利弗·克伦威尔于1650至1658年巩固了英国政权得以从事对外活动,他所奉行的对外政策(我们必须对其进行研究),不仅带有宗教目的的色彩,而且深受宗教影响。

就两个附属于奥地利的国家而言,法国居于中央位置,而且其国力较二者之中的任何一方都强。因而,法国必须将它们隔离开来使它们无法相互增援。这种军事局面对于军事研究人员是屡见不鲜的,一旦出现又是颇为引人注目的。在所有这样的实例中,基本原理是永恒不变的;但其运用则会因环境而异,故其例证也会是新颖多样的。摆在我们面前的法国形势,尽管环境有所不同,但在原理上仍不外是前面谈及的1796年查理大公位于儒尔当和莫罗之间的那种局面的重现;而且这一军事形势也有其多瑙河天险,这就是热那亚、米兰和阿尔卑斯山的瓦尔泰利纳隘路等一系列位置。起自西班牙的海上交通线虽系从属于这些位置,但却同样地重要;从西班牙一方面可通达热那亚;另一方面可通达尼德兰。

西班牙如与法国为敌,你甚至不需查看地图便可知道,西班牙的部队和物资只有通过海路才能运抵奥属日耳曼。从比利牛斯山脉至莱茵河的法国全境横亘于它们之间;法国东部边境大体上——并不精确——以莱茵河为界,在其东部边境以外,奥属西班牙在北海控制着当时称为西属尼德兰的比利时,在北意大利又控制着米兰大公国。法国要想到达米兰,必须通过当时同西班牙结盟的热那亚。德国大历史学家兰克在他的一部极其重要的著作中,谈及这些条件时写道:“一边是尼德兰同西班牙的联合;另一边是南意大利和米兰同西班牙的联合,这就是1500至1700年间主要左右国际政策的因素。”这是当时奥地利查理五世身兼神圣罗马帝国皇帝和西班牙国王所造成的结果。他从母系方面继承了西班牙和意大利,又从父系方面继承了荷兰和比利时。在我们现在所提及的1630至1650年这一时期里,荷兰实际上已取得独立,但尚未得到承认,而比利时则仍属西班牙。

由此看来,如海路畅通无阻,从西班牙一方面可以通达尼德兰,另一方面可以通达热那亚,继而从陆上进至,实际已曾多次进至日耳曼境内的任一中间据点。生于20世纪的人们,听到西班牙军队会在莱茵河中部作战,而且得知这些部队系来自比利时,定会感到十分诧异。当时英国海军因内乱而陷于瘫痪。直到内乱达到高潮时为止,查理一世尽管依然犹豫不决,而其政策却完全有利于西班牙;但荷兰海军却同西班牙为敌而且难以应付。它堵住了通过大西洋和英吉利海峡抵达尼德兰继而进入日耳曼的通路。西班牙海军并非荷兰的对手。1639年西班牙试图循此水路输送一万名陆军部队,致使其护航舰队为寻觅英国的庇护,到了碇泊处唐斯时,遭到荷兰的攻击而惨败。

在地中海,情况就不同了。法国在那里没有保持一支像荷兰在北海那样的海军;于是西班牙便拥有一条畅达热那亚的通道,继而由此经米兰和蒂罗尔进入日耳曼内地。这条独特的路线根据当时的环境或战争的转折而不断变换;但在一般情况下,总是取道热那亚、米兰,继而经阿尔卑斯山要隘进入莱茵河流域或进入多瑙河流域。莱茵河是一条较近而又更为适用的航线,但当法国于此设防时,就只好取道较远的外线向东通过日耳曼心脏地带。

于是,多瑙河介于该河南北两地之间的这种条件,又出现在意大利领地和地中海海岸,它们一边毗连比利时和日耳曼,另一边毗连西班牙。西班牙的部队和财物只有通过地中海才能运抵热那亚。因此,西班牙必须控制这条狭长水域,而法国则必须将西班牙或是逐离这一水域,或是逐离意大利诸省,或是从以上两处一并将其逐出;因为这些水陆通道正像多瑙河上的桥梁一样,为奥地利军队从一岸渡至另一岸提供方便,从而得以迅速集中形成局部优势,而这正是一切军事联合所要达成的基本目的。假如这些战略要点,为法国所掌握,它就能集中一支足够的相对兵力以防止敌方的集中。正是出于这些原因,早在詹姆斯一世统治英国时期,即在英国国力尚未被内部纠纷削弱之前,正当斯图亚特的政策正在“亲西班牙”和“反西班牙”之间摇摆不定之时,沃尔特·雷利勋爵于1617年就曾建议组建一支远征军攻打热那亚。1624年,这项方案又再次提出交付讨论,但两次均无结果。这项方案如能成功地付诸实施,那么在热那亚被占领期间,西班牙的交通线就会遭到封锁。阿尔卑斯山的瓦尔泰利纳隘路也是一个同样关系重大的环节。

法国同其这一时期的两个对手西班牙和奥地利所形成的相对局面,正是我经常所提的战略三要素的一个例证,我们最好就在这里为这三个要素确定名称和确立定义,并举例向诸位说明。

1、 中央位置。以法国为例来说明:法国的国家力量和控制力量在陆地上横亘在其敌人之间。假如法国海岸配置有一支相当规模的海军,那就不仅在陆地上横亘在其敌人之间,而且法国舰队也横插在西班牙和意大利各港口之间。多瑙河也同样是中央位置的一个例证。

2、 内线。内线的特征是中央位置向一个或更多的方向延伸,借此便可有利于在敌人的各个分散集团之间保持插入位置;继而集中力量对付其中一路,同时以可能的明显的劣势兵力牵制其另一路。内线可设想为一个中央位置的延伸,或一系列中央位置的彼此贯联,恰似一条几何线是一连串的几何点的贯联。“内线”一词的含义表现为,一方能以快于对方的速度从中央位置将兵力集结于方向相反的两条战线中的任何一处,以此达到更有效地使用兵力。苏伊士运河同好望角相比,巴拿马运河同麦哲伦海峡相比,前者均为内线,这就是海上内线的特例。基尔运河位于波罗的海和北海之间,较之取道于环绕丹麦或通过丹麦各岛之间的天然海峡——厄勒海峡和大、小贝尔特海峡,也是一条内线 [ 注:这是促使德国海军各方面采取齐头并进、平行发展的方法和预先有过盘算的一个引入注目的实例。从下面事实可以看出:建造的三艘无畏战舰到1911年完工,加上这几艘大约将于1914年编成两个完整的无畏战舰中队(每个中队八艘)之时,基尔运河也将扩建完毕,供其通航。到那时将有一支拥有三十八艘战列舰的舰队中,包括这十六艘无畏战舰在内,其中八艘部署在北海,八艘在波罗的海,靠中央运河联系起来相互支援。这是一项不断用现在的无畏战舰替换以前的无畏战舰的精密预想方案。 ] 。这些有关“内线”的实例,使人想起少年时代所学的一条几何定理,在三角形内的一点向两个角划两条直线,这两条直线均短于其相应的三角形的边。简而言之,内线就是较敌人能够使用的路线在时间上更短的路线。就以摆在我们面前的法国为例,法国出兵二万挺进莱茵河或比利牛斯山或向其中一处输送所需的补给,较之西班牙向莱茵河或奥地利向比利牛斯山派遣同样数量的军队(甚至假定海路对其军舰畅通),费时要少得多。

3、交通线。可用法国同日耳曼和西班牙所处的相对位置为例予以说明。“交通线”乃是军事集团、陆军部队或海军舰队赖以同国家实力保持生存联系的运动路线的通称。这是交通线的首要特征,因此,交通线基本上可视为守势作战线;而内线在性质上多为攻势作战线,它能使得利于交通线的交战一方对其对方战线的一个部分先于对方对其增援之前发起进攻,因为攻击一方较之其对方的伙伴更为靠近。前面提过的西班牙于1639年试图通过英吉利海峡从科鲁尼亚向多佛尔海峡输送援军所遭到的惨败,便是一个具体的实例。西班牙之所以采取此策,是由于恰在特定时刻法国的胜利使它控制了部分莱茵河流域,封闭了来自米兰的西班牙军队的通道;与此同时,由此稍东通过日耳曼的路线又为瑞典切断,瑞典在三十年战争中同法国结盟。于是只有英吉利海峡便仍是当时由西班牙至尼德兰的惟一通道,成为它们之间的交通线。即使西班牙的试图得以成功,其所循的路线仍不外是一条外线;因为万一军队以同等的运动速度由法国中部出发必将先到战场。

因此,法国所处的中央位置具有能攻能守二者兼备的有利条件。这一位置使法国拥有赖以出击的内线:一条较近的路线,又拥有位于战线后面受到前线陆军掩护的通向任一战线的交通线;换言之,同敌人从一条战线增援另一条战线所能使用的路线相比,法国所拥有的内线不仅较近,而且还有良好的防御。此外,法国位于大西洋和英吉利海峡的各港,凭借其位置,又威胁着西班牙的海上交通线。

当前,德、奥-匈作为三国同盟的成员国在对抗俄、法、英三国协约,也拥有有利的集中的中央位置。

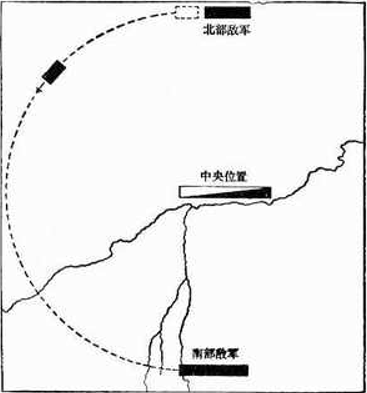

现在,请大家把注意力再转回到当时的战场多瑙河地区;在我们现在所谈及的时期里,这一地区,恰如1796年一样,战端迭起,接连不断。例如,1634年西班牙和南日耳曼诸邦对抗瑞典和北日耳曼诸邦战于讷德林根,就是一次极为重要的战役。直到这次战役,大部法国海军一直集结在大西洋各港。在这种情况下,同热那亚和米兰的海上交通线便畅通无阻,正是通过来自米兰的西班牙部队同已在战场的日耳曼部队的会合,这次战役才取得了决定性胜利;于此之后,西班牙部队便转移到尼德兰。前面已经讲过,一旦奥法之间爆发战争(过去屡有发生),谁控制了多瑙河,谁就掌握了这一地区的中央位置。控制就是用兵力予以占领,这支兵力乃是一支进攻力量,可以全部用于向北或向南出击,较之南、北两方联合对其实施攻击,真是轻而易举;因为它距离每一方远比两方之任一方对其另一方要近得多(见图1)。假如北军想派大部队增援南军,它无法渡越被敌人控制的那段多瑙河,而必须绕道于该河的上游或下游;恰如1640年从西班牙向莱茵河开进的援军不得不绕过法国。在这样的陆上行军中,由于道路不允许多人并肩列成横队通过,只得列成长长的纵队。援军队形实际上日复一日沿途拉成一条直线;而且又是始终以侧面向敌,围绕敌人运动前进,敌人的位置恰在运动的翼侧,构成明显的威胁。不论行军路线是直线还是曲线,情况不会有所不同;构成威胁的原因在于队伍的延伸,因为路线本身过于单薄,到处都是弱点,其整体中的相对弱小部分易于遭受攻击。其交通线是暴露的,而敌人则拥有内线。

图1 中央位置的优越性图解

在抗击拿破仑的奥斯特利茨之战中,俄奥同盟军一方的特遣部队,提供了类似图1中的战术运动实例;在美国南北战争中的昌斯劳斯维尔战役中,斯通华尔·杰克逊所指挥的南部联邦特遣部队也同样进行过类似的战术运动。前者在拿破仑的监视之下运动,当运动发展到不可收拾的地步时,拿破仑则对敌人两翼之间的交通线发起集中的攻击,将敌方彻底击败。杰克逊的运动虽然亦同奥斯特利茨之战的同盟军一样冒险,但却成功了,因为联军总司令未能识破敌人的企图,以致没有意识到在他面前的敌军已经分兵为二,可以集中兵力将其分割开来。他只是注意到自己的右翼和后方所受到的威胁。

当时的态势如下:特遣部队,不论其大小,如果说是从北方开始运动,当离开时,其同主力部队之间的空间便立即变成一条交通线。日复一日不断运动,这条交通线也就愈来愈长。即使拥有足够的给养,但因交通线暴露,增援依然不易,只能依靠自立;这种情况将一直延续到进入南方支援可及的范围为止。在运动期间,全军(北军和南军)当时被一分为三;其中之一的特遣部队至少没有筑垒阵地可为依托,不可能像其两支主力部队那样,更不能像敌人那样可依托河流本身进行防御,还可于桥上设防。

居于中央位置就不会有这些不足之处。从一处向另一处进军就无暴露之虞。这并不意味着敌人不可能进行攻击,而是不会由于这种进军而增加暴露。一条被占据的线,可设想为一处位置,它并不见得薄弱;由于它是固定的,必须循其道路进军,这就不会发生紧急情况,而且还可根据互相支援这条惟一目的来配置部队。这就是中央位置所具有的防御力量;其各部队之间的交通线是安全的;没有缺口,也没有薄弱环节。要想发挥攻势力量则有内线存在。中央距离南北两方总比南北两方之任一方距离另一方要近;可在两方联合进行防御之前,投入全力攻击其一方;而且,在我们曾经研究过的那样的运动情况下,如果打算重新配置兵力以便改善总的态势,中央还可掌握时机对一分为三的敌军的一部分在其他两部可能赴援之前给以打击。

这是对拿破仑关于“战争就是处置位置”这一名言的一个有力例证。上述讨论全部都是围绕位置进行的;诸如中央、北方和南方的常规的、半永久性的位置;特遣部队沿交通线运动在交通线上所占据的连续位置。这是以个别实例来说明位置的重要性,但其重要性决不仅限于此。要想充分了解,就必需研究陆军和海军的历史;牢记拿破仑的名言以及中央位置、内线和交通线的定义。

现以1877年俄土战争中土耳其所占据的普莱夫纳 [ 译者注:原文Plevna,有译“普列文”。 ] 这一位置为例,这是当代未老之人所熟知的一个实例。这个位置阻止俄国人向君士坦丁堡进军达五个月。原因何在?因为假如他们继续前进,则普莱夫纳就会接近他们的交通线,对于他们的前线部队和后方部队或多瑙河后面的地区就会居于中央位置(见图2)。这一位置非常之近,假如敌军前进很远,普莱夫纳的守备部队就会开赴位于锡斯托瓦横跨多瑙河的惟一桥梁,并在敌人援军到达之前将其破坏;这就是说,普莱夫纳拥有通达极为重要之点的内线。在这样的环境中,仅只普莱夫纳就牵制了俄国的整个运动。在最近的日俄战争中(见图3),旅顺口的舰队同样威胁着从日本至满洲的日本交通线,从而影响到战争全局。它对日本和辽阳或奉天来说,就居于中央位置。广泛列举例证说明各种不同环境中位置的作用,用以研究这样的条件,对于加深认识大有益处。

图2 普莱夫纳态势图

图3 日俄海战图

现在让我们从查理大公和多瑙河及其中央、北方和南方,回到西班牙海岸与日耳曼境内的奥地利军队之间的交通线上来。假如奥地利皇室控制的西班牙要想取道意大利向多瑙河或莱茵河派遣大批援军,只要控制了海路而法国又未动摇奥地利对北意大利的控制,便能如愿以偿。这样的条件就构成了畅通安全的交通线。但若不能确保对海洋的控制,又如土伦的法国海军的实力与其邻近的西班牙海军相等,就会有受挫的危险;假如法国海军有局部优势,就会有巨大危险,甚至会成为一场严重的灾难。在那样的情况下,法国海军或土伦军港便会从翼侧威胁西班牙的交通线;这又是一个位置的实例。就位置而言,土伦相当于普莱夫纳和旅顺口。这一实例说明,正如旅顺口的情况引人注目那样,位置的价值不单纯在于位置本身,而在于对它的使用。这一点是值得注意的,这恰如人所拥有的智力和财富的价值在于人对它们的运用。假如法国海军对西班牙海军在这一局部处于决定性劣势,则土伦就会丧失其本身的重要作用。作为一处位置,它仍然是有利的,但却未能加以使用。这样就成为一笔闲置未用的财产。在普莱夫纳,情况也是如此,假如守备部队少到不能进行野战,则该地就可能被占领或受到特遣部队的监视,而俄军主力则可继续向前推进。在旅顺口,俄国海军未能发挥作用,致使日军有机可乘。日军以陆军和海军监视该地,而继续向满洲进军。尽管如此,位置的固有威胁仍然迫使敌人抽出一支巨大的特遣部队对其进行围困,从而大大削弱了作战的主力部队。

必须指出,正是由于土伦,如同普莱夫纳一样,靠近交通线才构成威胁;从该港开辟一条通达交通线的航线,便形成一条距离短而又便于奇袭或强攻的内线。出于同样的理由,加的斯也曾一度成为具有威胁作用的位置,今日的直布罗陀、马耳他、牙买加、关塔那摩湾都是这样的位置;直布罗陀和马耳他威胁着往返于地中海苏伊士运河的船只;牙买加和关塔那摩则威胁着往返于巴拿马地峡的船只。假如西班牙能绕道撒丁岛以南,然后转而向北输送援军,则土伦就将丧失其大部价值。只有当这条航线靠近热那亚时,土伦才能只是在某种程度上重新对其进行控制;这就是说,在较小的范围内和在较短的时间里予以控制。这种实际采用的迂回路线,拿破仑称之为隐蔽航线,它在弱小一方所采取的战略中曾经起过显著的作用。最便利的商船航线在战略上并不一定就具有最重要的作用。例如,1798年拿破仑从马耳他驶往埃及就并未采取直线航行,他先是直驶克里特岛,然后再转向埃及。正是因为这样,纳尔逊在追击中让法国舰队逃脱了,因为纳尔逊是自然地按直线航行。

如果西班牙海军在大西洋沿岸威胁法国的港口和贸易,诱使法国将其全部或部分海军保留在这一地区,从而减弱其在土伦的兵力,则土伦虽居于有利位置,但却无足够的进攻力量,这样一来,同样可以收到相同的有利效果,即一条迂回路线所能发挥的等同保护作用。这就是直到1634年的实际情况,就在这一年,西班牙部队从意大利出发增援日耳曼境内的皇室军队,遂在讷德林根大破法国的同盟军,迫使法国对西班牙公开宣战,并将其舰队调至地中海。1898年在美国也产生过同样的效果;但并不是由于凡事只尚空谈而无所作为的西班牙海军所致,而是由于美国公众惊恐不安所致,他们敦促美国政府在汉普顿锚地保持一支所谓机动分遣舰队,而不向可能战场靠拢。根据这样的部署,假如西班牙的塞韦拉分遣舰队想要发挥其效能,它就应当进入西恩富戈斯,而不是驶入圣地亚哥;因为西恩富戈斯是一颗十分坚硬难啃的坚果,它有通往哈瓦那的铁路交通线并同西班牙驻在古巴的大部队相联。如今又是由于那种莫明其妙的惊恐不安要求将一半作战舰队派往太平洋。这种作法只能完全符合敌人的愿望,或使美国舰队更加瘫痪。要么全有,要么全无;这支作战舰队应该或是集中于太平洋,或是集中于大西洋。

大家应该还记得,在同西班牙的战争中,美国海军也曾重演过我所描述的北部军队派出一支特遣部队绕道渡越多瑙河同南部军队会合的运动。“俄勒冈”号军舰就是一支特遣部队,它受命冒着同西班牙舰队遭遇的危险驶抵西印度群岛同美国舰队会合。该舰于5月18日抵达巴巴多斯;正是塞韦拉分舰队驶入圣地亚哥的前一天,也是他驶离马提尼克岛的第六天,马提尼克岛距巴巴多斯只有100海里。正是由于西班牙海军的十足无能,致使我们没有看出“俄勒冈”号所冒的风险,但该舰舰长却已敏锐地觉察到这一风险。还有两位前任海军部长十分关怀当时的险情,也曾向我表示过他们的担心。尽管有此经验,而今仍然有人要使我们重蹈覆辙,将舰队一半部署于大西洋,另一半部署于太平洋;恰如儒尔当和莫罗当年的情况一样。一旦同欧洲的一个国家或同日本发生战争,任何一方的敌人就能畅通无阻地在我们的两支分队之间取得多瑙河位置,犹如东乡在旅顺口和波罗的海分舰队之间所曾做到的那样。

在1630至1660年法国同西班牙和日耳曼帝国的斗争中,由于西班牙至热那亚的交通线的重要性日益明显,致使法国改变了其海军的总体部署并着手扩充海军,这可以做为一条经验。黎塞留(死于1642年)一度改组并加强了海军舰队;他被许多法国人视为法国海军的真正奠基人。然而,他的最初部署仍然还是依据大西洋的形势。大西洋和地中海使法国陷入进退维谷的境地,而如今大西洋和太平洋则使美国陷入同样困境。黎塞留最初在大西洋,即在英吉利海峡和比斯开湾配置了三个分遣舰队;在地中海的利翁湾只配置了一个分舰队,而且还是大桨船队,并非风帆船队。他重新变换海军部署的最初动机,只是为了一般的保护贸易和海岸。随着奥地利皇室的威势与日俱增,致使法国同奥地利的两个支系西班牙和日耳曼日益对立,于是法国除上述任务外,还必须封锁西班牙同日耳曼之间的海上交通线,特别是在英吉利海峡和地中海的交通线。

法国于1635年5月公开参加三十年战争。在此之前的一段时间里,法国通过资助和袒护奥地利的敌人间接反对奥地利;1634年8月27日法国的盟国、瑞典和北日耳曼诸邦在讷德林根惨遭失败,这是促使法国采取积极行动的直接原因。经此一战,西班牙人沿莱茵河挺进直达比利时——他们的尼德兰。由于大批援军增强了西班牙在尼德兰的军事力量,致使西班牙在随后的数年中屡获胜利并曾一度(1636年)威胁巴黎本身。

在黎塞留的政治远见中,早就形成谋取莱茵河做为法国东部边界的计划;但在当时,他的特定军事目的却是切断从意大利经由奥地利势力控制的日耳曼南部至尼德兰的交通线,他打算把进攻西班牙的重点放在攻克尼德兰上,攻克之后,拟与荷兰共同瓜分。为达到切断交通线这一目的,他早在1633年就夺取了靠近莱茵河西岸的洛林,当时它是一个日耳曼的独立邦,曾经一度援助过奥地利皇帝。从这里法军又攻入了莱茵河畔的阿尔萨斯。这样一来,法国就把通过莱茵河流域的交通线给截断了;随之而来的以讷德林根之战为高潮的一系列事件,却为西班牙开辟了另一条通过莱茵河流域的交通线,这是一条内线,虽然较长,但却适用。

这是一条遥遥深入日耳曼的内线,对于法国来说当时是无法达到的;因而必须对西班牙东海岸至热那亚这条漫长的海上交通线的一部分进行攻击。为此,黎塞留于1636年下令将大西洋的几个分遣舰队调到土伦。情况往往如此,黎塞留做出这样的调动,其原因可能不只此一个。对这一时期深有研究的近代历史学家加德纳推测,法国海军撤离的动机在于同英国脱离接触;因为英王查理一世虽然名义上保持中立,但却在英吉利海峡援助西班牙。英国战舰护送满载兵员、补给和财物的西班牙运输舰船一直抵达敦刻尔克港;该港现属法国,当时曾是西属尼德兰的军港。黎塞留不愿同英国决裂,避免决裂最可靠的办法就是把他的军舰调开。这样做是绝对必要的,因为当时英王对法国创建海军深怀妒意,恰如今天英国对德国海军的成长深怀疑惧一样。当时,西班牙海军久已存在,已成事实,对其存在和同其作战,英国都习以为常;而法国海军新兴初建,是一个新增加的威胁。再者,西班牙离英国较远;而法国如同今日的德国一样,同英国只有英吉利海峡和多佛尔海峡一水之隔。

不管出于何种原因,法国海军于1636年撤离大西洋集结于土伦已成既定事实,当时土伦的一部分已发展成为兵工厂,专供装备大桨舰船之用。其间,西班牙为保卫其海上交通线,夺取了土伦与热那亚之间的勒兰群岛并一直在那里设防。这一位置为西班牙提供一处基地,依托这一基地,既可采取攻势以阻碍法国的沿岸贸易;又可采取守势以支援自己本身通达热那亚的交通线。科贝特认为,西班牙的这一行动是造成法国海军集结于土伦的具体原因;果真如此,则法国海军的这种调动就难以列为军事远见和英明决策,只不过是囿于当时形势而已。此后不久,西班牙人自己大为失策,竟削减其守备勒兰群岛的兵力,致使法国得以于1637年收复该群岛。于是土伦又恢复了其位置优势。

微信登录

微信登录